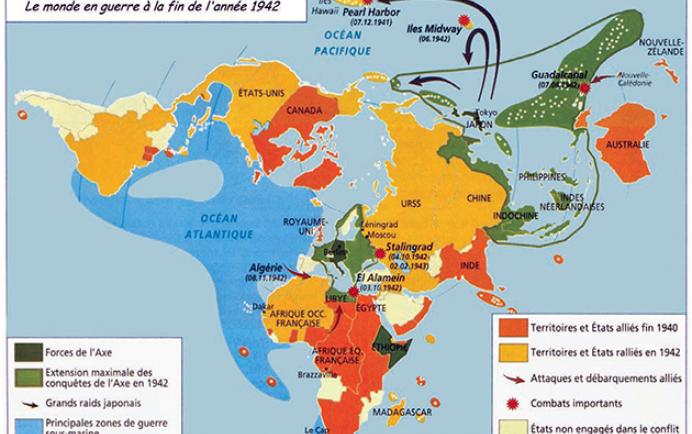

Warum sollte dem Algerienkrieg nicht am Jahrestag des Waffenstillstands von Évian, dem 19. März 1962, gedacht werden? Diese Frage hat die französischen Veteranenverbände seit dem 19. März 1963 gespalten. Laut der Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (Nationaler Verband der Kriegsveteranen in Algerien) und der Association républicaine des anciens combattants (Republikanischer Verband der Kriegsveteranen) werden Kriegsgedenken am Tag des Waffenstillstandsakts begangen, wie die beiden Weltkriege, deren jeweiliges Ende am 11. November (1918) und am 8. Mai (1945) gedacht wird. Nach Ansicht anderer Vereinigungen hingegen sollte der 19. März nicht begangen werden, da er den Algerienkrieg nicht beendete, sondern seine schlimmste Phase einleitete.

Worin bestanden also die Abkommen von Évian, die am 18. März 1962 von den Vertretern der französischen Regierung und der Provisorischen Regierung der Algerischen Republik (GPRA) unterzeichnet wurden, und wie wurden sie vor Ort von beiden Seiten umgesetzt?

Beendigung des Kriegs

Die Abkommen von Évian waren das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses, der im Wesentlichen nach dem Referendum vom 8. Januar 1961 begonnen hatte, in dem die französische Regierung beauftragt worden war, die Unabhängigkeit Algeriens durch die Schaffung eines algerischen Staates in seinen Grundzügen vorzubereiten. Diese Verhandlungen mit der GPRA dauerten fast fünfzehn Monate, wurden durch den „Putsch der Generäle" vom 22. April 1961 in Algier verzögert, dann am 20. Mai 1961 in Évian öffentlich eröffnet und zweimal ausgesetzt, zuerst von Frankreich im Juni und dann von der GPRA im Juli. Nach mehreren Monaten großer Unsicherheit wurden die Verhandlungen im November 1961 heimlich wieder aufgenommen und führten zu einem vorläufigen Abkommen, das am 18. Februar 1961 in einem Chalet in Les Rousses beschlossen und vom 7. bis 18. März 1962 in Évian neu verhandelt wurde. In der Zwischenzeit hatten die französischen Gegner der Verhandlungen mit der Front de libération nationale (FLN) die Organisation armée secrète (OAS) gegründet, die als einzige organisierte Kraft versuchte, die Umsetzung der Abkommen mit Gewalt zu verhindern.

Die Abkommen von Évian waren, wie es einer ihrer französischen Unterzeichner, Robert Buron, ausdrückte, „ein sehr seltsames Dokument". Denn es handelte sich nicht nur um ein Waffenstillstandsabkommen zwischen zwei Armeen, sondern auch um ein Verfahren, das den Wechsel von der französischen zur algerischen Eigenständigkeit für eine Übergangszeit von drei bis sechs Monaten regelte, und schließlich um Klauseln, die die Grundzüge der künftigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten in den kommenden Jahren umrissen. Tatsächlich bestanden diese Vereinbarungen aus mehreren Dokumenten: einem bilateralen Waffenstillstandsabkommen und „Regierungserklärungen zu Algerien", die gemeinsam festgelegt, aber von beiden Seiten separat veröffentlicht wurden.

Bekanntgabe des Waffenstillstands in Algerien. Titelseite der „L'Humanité" vom 19. März 1962. © Bianchetti/Leemage/Leemage via AFP

Die allgemeine Erklärung fasste die Grundzüge der Vereinbarungen zusammen. Sie enthielt Angaben zur Organisation der öffentlichen Hand während der Übergangszeit (Koexistenz eines französischen Hochkommissars, der letztlich für die Aufrechterhaltung der Ordnung verantwortlich war, und einer provisorischen algerischen Exekutive mit muslimischer Mehrheit) und zu den Garantien des Unabhängigkeitsreferendums, mit dem die Abkommen ratifiziert und der algerische Staat innerhalb von drei bis sechs Monaten gegründet werden sollte. Sie proklamierte die volle Souveränität des zukünftigen Staates, garantierte die Freiheit und Sicherheit seiner Bewohner (insbesondere der Algerienfranzosen) und legte die Grundsätze für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten, die Regelung militärischer Fragen und die Beilegung von Streitigkeiten fest. Die Garantieerklärung versprach allen Einwohnern völlige Straffreiheit für Handlungen, die vor dem Waffenstillstand begangen wurden, und für Meinungen, die vor der Abstimmung über die Unabhängigkeit geäußert wurden, sowie volle Bewegungsfreiheit zwischen den beiden Ländern. Sie gewährte den Algerienfranzosen das Recht, drei Jahre lang die algerischen Bürgerrechte (mit einer Vertretung proportional zu ihrer Zahl) auszuüben, bevor sie ihre endgültige Staatsangehörigkeit wählten, und garantierte ihnen sowie den französischen Staatsangehörigen mit ausländischem Status die Achtung ihres Zivilrechts, ihrer Religion, ihrer Sprache und ihres Eigentums. Eine Grundsatzerklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit stützte diese auf die vertragliche Grundlage der Gegenseitigkeit der Interessen. In weiteren Erklärungen wurden die Grundsätze der Zusammenarbeit bei der Erschließung der Reichtümer des Sahara-Untergrunds unter Wahrung der erworbenen Rechte und mithilfe einer französisch-algerischen technischen Einrichtung festgelegt; der kulturellen Zusammenarbeit mit dem Ziel, die allgemeine und berufliche Bildung, die wissenschaftliche Forschung und den kulturellen Austausch zu entwickeln; der technischen Zusammenarbeit durch die Entsendung französischer Beamter nach Algerien und algerischer Praktikanten nach Frankreich. In einer Erklärung zu militärischen Fragen wurde festgelegt, dass die französischen Streitkräfte ein Jahr nach der Unabhängigkeit auf 80.000 Mann reduziert und zwei Jahre später vollständig abgezogen werden sollten, mit Ausnahme der Marine- und Luftwaffenstützpunkte Mers-el-Kebir und Bou Sfer, die für 15 Jahre zur Verfügung gestellt wurden, der Raketen- und Atombomben-Testgelände in der Sahara für fünf Jahre und der Zwischenlandungsrechte auf bestimmten Flugplätzen für fünf Jahre. Eine letzte Erklärung sah die Beilegung von Streitigkeiten durch Schlichtung, Schiedsverfahren oder die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vor.

Eine chaotische Umsetzung

Ab dem 19. März setzte Frankreich die Bestimmungen der Abkommen um, die den Übergang von Französisch-Algerien zu Algerien unter französischer Führung, verkörpert durch den Hochkommissar Christian Fouchet, aber in Zusammenarbeit mit einer einvernehmlich ernannten provisorischen französisch-algerischen Exekutive unter dem Vorsitz des ehemaligen Abgeordneten Abderrahmane Farès, der sich der FLN angeschlossen hatte, regelten. Zunächst musste Frankreich den Widerstand der OAS gewaltsam brechen, die sich weigerte, die Abkommen von Évian im Namen der Algerienfranzosen anzuerkennen, und sich bemühte, sie unwirksam zu machen, indem sie den Waffenstillstand nach der Veröffentlichung des Abkommens von Les Rousses verweigerte. In ihren beiden Hochburgen Algier und Oran verstärkte die OAS ihre terroristischen Aktionen gegen die FLN, gegen die muslimische algerische Bevölkerung, die unter ihrer Herrschaft lebte, und gegen die französischen „Ordnungskräfte", insofern diese sich weigerten, sich ihr anzuschließen.

Europäische Demonstranten, die gegen die Unabhängigkeit Algeriens sind, marschieren am 26. März 1962 durch die Rue d'Isly in Algier.

Mehrere Dutzend Menschen werden bei diesem Ereignis getötet. © AFP

Die Ankündigung des Waffenstillstands sollte eine entscheidende Kraftprobe auslösen. Sie führte zu einer brutalen Durchkämmung des Viertels Bab-el-Oued durch die französische Armee am 23. März und zu Schüssen auf die in der Rue d'Isly demonstrierenden französischen Menge durch eine Sperre algerischer Schützen der französischen Armee, die am 26. März 1962 fast 70 Tote unter den algerischen Demonstranten forderte, sowie zum Scheitern der Bildung eines Gegenmaquis im Ouarsenis (Ende März, Anfang April 1962). Die zunehmenden Verhaftungen von OAS-Führern in Algier (Roger Degueldre und am 20. April General Salan, nomineller Chef der gesamten Organisation) konnte die Eskalation der Gewalt nicht aufhalten.Sie wurde erst durch direkte Verhandlungen zwischen Jean-Jacques Susini, dem Präsidenten der Provisorischen Exekutive, Abderrahmane Farès, und dem Chef der FLN-Delegierten in dieser Exekutive, Chawki Mostefaï, unterbrochen, die am 17. Juni 1962 zu einem Waffenstillstand führten. Die wesentlich besser organisierte OAS in Oran setzte trotz der Verhaftung ihres Anführers General Jouhaud am 25. März ihre bewaffnete Aktion gegen die FLN und die von General Katz befehligten französischen Streitkräfte bis Ende Juni 1962 fort.

Währenddessen setzten die FLN und ihre Nationale Befreiungsarmee (ALN) den Waffenstillstand in sehr relativierter Form um. Die Zahl der französischen Soldaten, die nach dem 19. März in Algerien getötet, verletzt oder entführt wurden, war nach wie vor nicht unerheblich, ebenso wie die Zahl der zivilen Opfer von Anschlägen und Entführungen. Die Einheiten der ALN, die sich laut Artikel 3 des Waffenstillstandsabkommens „innerhalb der Regionen stabilisieren sollten, die ihren derzeitigen Standorten entsprechen", beeilten sich, diese zu verlassen, um ihre Herrschaft über die algerische Bevölkerung auszudehnen, und die französische Armee gab ihren Versuch, sich dem mit Gewalt zu widersetzen, schnell auf.

Dann, wenige Tage nach der Ratifizierung der Abkommen von Évian im französischen Mutterland durch das Referendum vom 8. April 1962, der Amtsübernahme der Provisorischen Exekutive in Rocher Noir am 13. April und der Ablösung von Michel Debré durch Georges Pompidou als französischer Regierungschef am 14. April, begann am 17. April eine Serie von Entführungen französischer Zivilisten aus Algerien in Algier, Oran und den umliegenden Regionen, die der These des Historikers Jean Monneret folgte, der sie als „stillen Terrorismus" bezeichnete. Diese Entführungsserie, die vom Chef der autonomen Zone Algier, Si Azzedine, als notwendige Antwort auf den antialgerischen Terrorismus der OAS dargestellt wurde, traf in der überwiegenden Mehrheit der Fälle keine bewaffneten „Killer", die sich verteidigen konnten: Wenn sie auf diese abzielte, dann indirekt, indem sie durch Terror die Massenflucht der französischen Zivilbevölkerung, in deren Obhut sie sich befanden, auslöste.

Einwohner der Stadt Oran beobachten in der Nähe des Hafens die brennenden Tanks der British Petroleum, die von den Delta-Kommandos der OAS angegriffen wurden, 25. Juni 1962. © STF/UPI/AFP

Fast zwei Monate nach dem 19. März, am 14. Mai, brach die autonome Zone von Algier unter Si Azzedine unverhohlen den Waffenstillstand von Évian mit einer Reihe von Terroranschlägen in der Stadt Algier, die von der Hinrichtung aller zuvor entführten Geiseln begleitet wurden. Schließlich zeigte sich auch General de Gaulle davon berührt. Am 23. Mai heißt es in den von ihm unterzeichneten Entscheidungen des Komitees für algerische Angelegenheiten: „Der Hochkommissar wird einschreiten, damit die Provisorische Exekutive erreicht, dass die Entführungen und Morde an Europäern, die derzeit in Algier verübt werden, eingestellt werden. Es obliegt Herrn Farès, dafür zu sorgen, dass Si Azzedine seine Aktivitäten in diesem Bereich einstellt oder festgenommen wird". In Wirklichkeit erreichte Si Azzedine, was er wollte: die Ansiedlung von algerischen "Auxiliaires temporaires occasionnels" (ATO - Aushilfskäfte), die von der autonomen Zone in den europäischen Vierteln Algiers ausgewählt wurden, und die Ausweisung von französischen Polizisten und Militärs, die seiner Sache feindlich gegenüberstanden; und die französische Regierung erreichte keine Verurteilung der Entführungen seitens der GPRA.

Ebnung des Wegs in die Unabhängigkeit

Als General de Gaulle sah, dass der Waffenstillstand nicht mehr eingehalten wurde, beschloss er am 15. Mai, das Datum des Referendums über die Unabhängigkeit Algeriens - das wegen der chaotischen Lage im Land verschoben worden war - und damit das Ende der Übergangszeit auf den 1. Juli 1962 vorzuverlegen, um alle Beteiligten zu zwingen, so schnell wie möglich ihren Pflichten nachzukommen. In Algier wurde er mit dem zwischen der OAS und der FLN ausgehandelten Waffenstillstandsabkommen zufrieden gestellt, in Oran jedoch nicht.

Andererseits war die Sicherheit der auf französischer Seite eingesetzten „muslimischen Franzosen" theoretisch durch die „Allgemeine Erklärung" und die „Garantieerklärung" sichergestellt, in denen es hieß: „Niemand darf aus folgenden Gründen Gegenstand polizeilicher oder gerichtlicher Maßnahmen, disziplinarischer Sanktionen oder einer wie auch immer gearteten Diskriminierung werden: - Meinungen, die anlässlich von Ereignissen in Algerien vor dem Tag der Unabhängigkeitswahl geäußert wurden; - Handlungen, die anlässlich derselben Ereignisse vor dem Tag der Verkündung des Waffenstillstands begangen wurden". Doch bereits am 19. März kam es in Saint-Denis-du-Sig (Oranien) zu einem Massaker an „Harkis". Überall folgten auf Versprechungen von Vergebung oder „Freikauf" gegen Zahlung von Demobilisierungsprämien an die ALN Entführungen und Misshandlungen oder Quälereien, die von den Tätern exemplarisch gemeint waren. Doch eine Direktive der Wilaya V vom 10. April 1962, die von der französischen Armee abgefangen und von der OAS weitergegeben wurde, ließ das Schlimmste nach dem Datum der Unabhängigkeit befürchten und forderte das algerische Volk auf, dieses Datum abzuwarten, um seine gerechte Rache zu befriedigen. Dennoch widersetzten sich der Minister für algerische Angelegenheiten Louis Joxe und der Verteidigungsminister Pierre Messmer am 12. Mai der Überführung aller ehemaligen Ersatzsoldaten in das Mutterland außerhalb des von den Behörden organisierten allgemeinen Repatriierungsplans und drohten, alle, die außerhalb dieses Plans eintreffen würden, nach Algerien zurückzuschicken. Damit verstießen sie gegen die allgemeine Erklärung der Abkommen von Évian, wonach „kein Algerier gezwungen oder daran gehindert werden darf, algerisches Territorium zu verlassen", und gegen die Garantieerklärung, die die „Freiheit, sich zwischen Algerien und Frankreich zu bewegen", zusicherte. Außerdem hatte Louis Joxe selbst dem Parlament versichert, dass kein Algerienfranzose seine Staatsbürgerschaft verlieren würde, sofern er nicht freiwillig auf sie verzichtet, sie aber nur in Frankreich geltend machen könne. Die Abschiebung „muslimischer Franzosen" aus dem französischen Hoheitsgebiet bedeutete also, ihnen ihre Bürgerrechte vorzuenthalten und gleichzeitig ihr Leben zu gefährden.

Stimmzettel für „Ja" und „Nein", die beim Referendum über die Unabhängigkeit Algeriens am 1. Juli 1962 verwendet wurden. © AFP PHOTO

Instabilität und Gewalt

Das Referendum in Algerien am 1. Juli 1962 sollte den in den Abkommen von Évian vorgesehenen Prozess nicht unterbrechen, da die GPRA diesen befürwortet hatte, indem sie das algerische Volk aufforderte, auf die gestellte Frage mit Ja zu stimmen: „Wollen Sie, dass Algerien ein unabhängiger Staat wird, der mit Frankreich unter den Bedingungen kooperiert, die in den Erklärungen vom 19. März 1962 festgelegt wurden?" Doch der Nationalrat der Algerischen Revolution (CNRA), der vom 25. Mai bis zum 7. Juni tagte, hatte zunächst einstimmig für das „Programm von Tripolis" gestimmt, das die Erklärungen als „neokolonialistische Plattform" definierte, die so schnell wie möglich zerschlagen werden sollte: Es war also eine Weigerung, diese Abkommen zu ratifizieren, aber auch eine Täuschung gegenüber der französischen Regierung - da das Programm von Tripolis geheim gehalten wurde - und dem algerischen Volk, das aufgerufen war, die ohne sein Wissen abgelehnten Abkommen von Évian zu ratifizieren.

Die Souveränität des französischen Staates in Algerien wurde am 3. Juli an den neuen Staat, verkörpert durch die Provisorische Exekutive, übergeben, bis eine algerische verfassungsgebende Versammlung gewählt und einberufen werden konnte. Der Vorsitzende Abderrahmane Farès übergab der GPRA jedoch umgehend die Befugnisse der Provisorischen Exekutive, von der alle von der GPRA ernannten Mitglieder am 30. Juni zurückgetreten waren, weil sie die totale Anarchie im Land anprangerten. Präsident Ben Khedda lehnte jedoch seinen Rücktritt ab und beauftragte ihn, seine Aufgabe weiterhin zu erfüllen, ohne dass er dazu befugt war. Die „Force locale", die gemäß den Abkommen von Évian geschaffen wurde, um die Provisorische Exekutive bei der Aufrechterhaltung der Ordnung zu unterstützen, war einem ehemaligen algerischen Offizier der französischen Armee anvertraut worden, doch bereits am 3. Mai hatte dieser berichtet, dass er nicht mehr in der Lage sei, seine Aufgabe zu erfüllen, weil „die Anzahl seiner Mitglieder wie Schnee in der Sonne schmolz, da sie desertierten, um mit Waffen und Gepäck die Reihen der ALN zu vergrößern". Was von der Force locale übrig geblieben war, verschwand in den ersten Julitagen des Jahres 1962.

Die FLN, die politische Siegerin des Algerienkonflikts, präsentierte sich in der Stunde der Unabhängigkeit zerstritten in Form zweier rivalisierender Koalitionen, die entweder die verbliebene GPRA oder das von Ben Bella gebildete Politische Büro anerkannten, das mit dem Generalstab der ALN von Oberst Boumedienne verbündet war. Drei Monate der Auseinandersetzungen, unterbrochen von Verhandlungen, schwächten die Erstere und führten zu einem beginnenden Bürgerkrieg zwischen der Wilaya 4 (Algerien) und den von Oberst Boumedienne aufgestellten Streitkräften, bis zu einem Waffenstillstand, der die Wahl einer Nationalversammlung ermöglichte, in der das Volk aufgefordert war, die einheitliche Liste der von Ben Bella ausgewählten Kandidaten der FLN zu ratifizieren, die am 20. September gewählt und am 29. September Teil der Regierung Ben Bella wurden.

Freudenkundgebungen in Algier nach der Verkündung der Unabhängigkeit Algeriens am 5. Juli 1962. © Photographe inconnu/ECPAD/Défense

Diese knapp drei Monate der Anarchie begünstigten die Fortsetzung der Entführungen und Morde an zivilen (und manchmal auch an militärischen) Franzosen, insbesondere in Oran, wo ab dem 5. Juli 1962, dem Tag vor der Ankunft des ersten französischen Botschafters Jean-Marcel Jeanneney in Algerien, fast 700 Franzosen getötet oder verschleppt wurden. Gleichzeitig entlud sich die Gewalt gegen ehemalige „Harkis" und Partisanen Frankreichs in Form von Entführungen, denen nicht selten Folter und Massaker folgten. Die Zahl der entführten französischen Zivilisten wurde vom 19. März bis zum 31. Dezember 1962 offiziell auf über 3.000 Entführte und fast 1.700 Tote und Vermisste geschätzt, doch die Zahl der „muslimischen Franzosen" konnte nicht ermittelt werden.

Botschafter Jeanneney bemühte sich, Ben Bella zur Einhaltung der Abkommen von Évian zu bewegen, entdeckte aber am 8. September 1962, dass der Text des - bis dahin unbekannten - Programms von Tripolis mit diesen Abkommen unvereinbar war. Nach zahlreichen Verstößen setzte die französische Regierung im Dezember 1962 die Beendigung der Haushaltsunion zwischen dem französischen und dem algerischen Finanzamt durch, die es dem algerischen Staat ermöglichte, sein enormes Defizit, das durch die Massenflucht von Algerienfranzosen noch verschärft wurde, von Frankreich bezahlen zu lassen. Doch einige Monate später begann Algerien erneut an den Abkommen von Évian zu kratzen, was 1971 zur Verstaatlichung der Öl- und Gasvorkommen in der Sahara führte.

„Ein wackeliges juristisches Gerüst"

Letztendlich waren die Abkommen von Évian nur ein wackeliges juristisches Gerüst gewesen, mit dem die französische Regierung nicht nur den Krieg mit der FLN beenden, sondern auch die Zukunft der französisch-algerischen Beziehungen festlegen wollte, ohne jedoch ihren Partner als gesetzlichen Vertreter des noch zu gründenden algerischen Staates anzuerkennen. Obwohl sich die drei französischen Minister, die an den Verhandlungen in Évian teilgenommen hatten, bereit erklärten, den Text der Vereinbarungen zu unterzeichnen und die 93 Seiten mit dem Leiter der GPRA-Delegation Belkacem Krim zu paraphieren, veröffentlichte die französische Regierung sie nicht in der vorliegenden Form, sondern unter dem Namen „Regierungserklärungen zu Algerien" nach einem anderen Plan und mit anderen Unterschriften. Und sie protestierte gegen die „De-jure-Anerkennung" der GPRA durch die sowjetische Regierung am 19. März. So hatte die französische Regierung selbst, indem sie ihren Verhandlungspartner nicht anerkannte, den Wortlaut der Vereinbarungen verwässert. Im Gegensatz dazu hatte die GPRA eine konsequentere Haltung eingenommen, indem sie bereits am 24. Oktober 1961 der französischen Regierung vorschlug, die GPRA unverzüglich anzuerkennen, bevor sie alles andere zwischenstaatlich verhandelte, und indem sie nach dem 18. März 1962 die wichtigsten Vertragstexte als Ergebnisse einer Verhandlung zwischen den beiden Regierungen veröffentlichte.

Es ist daher verständlich, warum sich die französischen Regierungen über ein Drittel eines Jahrhunderts lang geweigert haben, dem 19. März 1962 zu gedenken. Der damit einhergehende Waffenstillstand beendete die Auseinandersetzungen nicht, sondern ebnete den Weg für ein unabhängiges Algerien und damit das Ende eines Zyklus.

Algerien-Rückkehrer auf dem Deck des Passagierschiffs Ville-d'Alger, 20. Juni 1962. © Jean-Jacques Jordi