Lutetia 1945 - Le centre d’accueil et de contrôle des Déportés

Sous-titre

Par Marie-Jo Bonnet, docteure en Histoire, historienne d’art, conférencière.

Marie-Jo Bonnet, docteure en Histoire, historienne d’art, conférencière. Elle a publié plusieurs livres sur la Résistance et la déportation dont : Lutetia 1945, Le Centre d’accueil et de contrôle des déportés, Chryséis éditions, 2025.

« Ce lieu, il est sacré, il m’a rendu ce que j’avais de plus cher. J’y ai retrouvé ma mère et ma sœur, rescapées des camps de concentration. C’est à la fois le bonheur et la matérialisation du malheur : voir tous ces visages qui comme moi cherchaient les leurs. On venait tous les jours, dans l’espoir de retrouver nos proches [...] Et cette odeur ? C’était celle, fade, de la mort. Ils la portaient tous dans leurs robes rayées, sans rien en dessous. C’était très étrange, bouleversant et anormal. Une approche tellement profonde de l’horreur que ça en est poétique. »

Juliette Gréco, Journal du Dimanche, 31 octobre 2009.

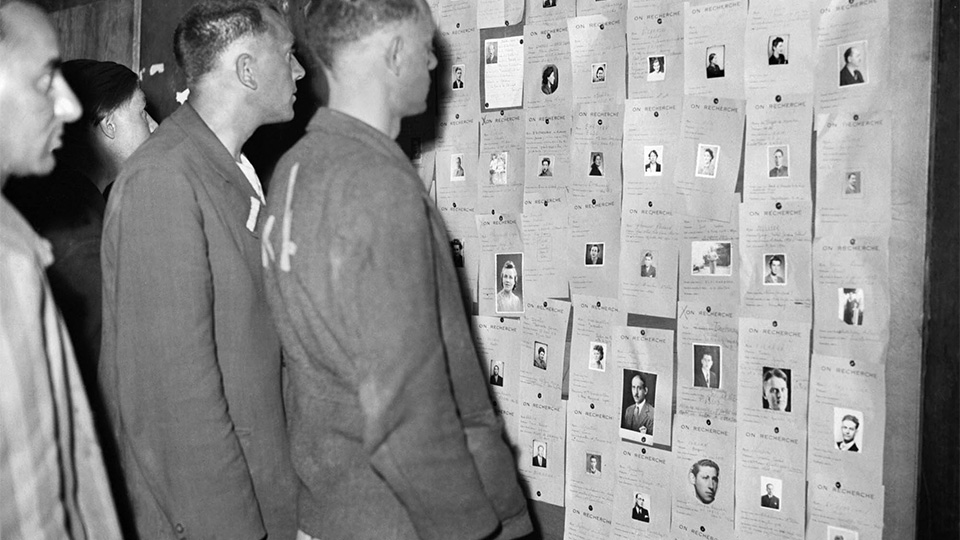

Des déportés rapatriés à l'hôtel Lutétia consultent les listes des survivants

des camps. Paris (France), mai 1945. Mémorial de la Shoah/coll. AFP

La réquisition de l’hôtel Lutetia comme Centre d’accueil et de contrôle des déportés rapatriés en France fut avant tout une initiative de résistants. Elle s’est faite dans l’urgence et l’improvisation la plus grande car il est apparu très vite que le Centre d’Orsay, prévu pour accueillir tous les rapatriés, était inapte à une telle mission. On ne pouvait pas assimiler les « déportés politiques » au 1,5 million de prisonniers de guerre, et encore moins aux 900 000 travailleurs civils recrutés de force dans le cadre du STO, qui étaient également rapatriés par les services du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés dirigé par Henri Frenay. Combien de déportés étaient encore vivants ? Nul ne le savait. Les informations sur leur état de santé et la localisation des innombrables camps de déportation et des centres de mise à mort, construits par les nazis en Allemagne et les pays annexés, étaient lacunaires. De plus, le rapatriement se faisait sous l’égide du SHAEF2 (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) et de la section G5 de la Mission française de rapatriement en Allemagne (MFRA). Il fallut de nombreux échanges, procédures et règlements spécifiques pour que la priorité donnée aux prisonniers de guerre soit abandonnée au profit des déportés. On était loin de mesurer la tragique situation des rescapés des camps. Il fallait faire vite car les premiers déportés avaient été rapatriés par avion le 18 avril 1945, c’est-à-dire avant la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai. Ils venaient de Buchenwald, libéré le 11 avril. Parmi eux se trouvaient plusieurs généraux, des chefs de réseau, des députés, quelques médecins professeurs d’université et le docteur Toussaint-Gallet, qui est nommé médecin-chef du Lutetia cinq jours plus tard.

André Weil. © Archives nationales, 72 AJ/NC_FNDIRP/211, dossier André Weil.

Entre temps, André Weil, ancien résistant comme l’ensemble des membres de l’équipe d’encadrement du Centre Lutetia, prend l’initiative d’aller voir le général de Gaulle pour qu’il réquisitionne un lieu spécifique aux déportés. Il avait vu les premières arrivées de déportés « couverts de poux, dont certains avaient la dysenterie » raconte-t-il dans son témoignage3. Avec Maxime Bloch-Mascart et Marie-Hélène Lefaucheux, tous anciens membres du Comité des œuvres sociales des organisations de la Résistance, (COSOR), il « décroche » l’hôtel Lutetia, un des rares grands hôtels de la capitale non occupés par les Alliés. Situé rive gauche, à l’angle du boulevard Raspail et de la rue de Sèvres, c’est l’endroit idéal pour accueillir dignement les « revenants ».

Des procédures sont mises en place : asperger les arrivants de DTT4 pour combattre les infections, procéder à un interrogatoire d’identité car ils n’ont évidemment pas de papiers. Mais il faut aussi écarter les faux déportés. Passer une visite médicale et diriger les plus gravement malades vers un hôpital. Téléphoner aux familles, leur donner à manger et pour beaucoup d’entre eux les laisser se reposer dans une chambre jusqu’à ce qu’ils aient la force de rentrer chez eux. Certains n’ont plus de famille. Les déportés juifs, en particulier, qui rentrent en nombre infime. Sur les 76 000 d’entre eux déportés parce que juifs, moins de 4 000 survivront à la « solution finale ».

Le service de sécurité et de contrôle est assuré par des militaires, la plupart officiers du renseignement du 2e Bureau et de la Direction générale des études et recherches (DGER). L’officier Gerstel, puis le lieutenant Louis Micard, en assurent la direction. Mais ce contrôle n’est guère apprécié des déportés, surpris qu’on les accueille avec tant de méfiance.

L’équipe d’encadrement est issue, elle aussi, de la Résistance. La plupart se sont connus au Comité des œuvres sociales des organisations de la Résistance (COSOR), et sont dotés d’une riche expérience d’organisation des services sociaux.

Marcelle Bidault, dite « Agnès » ou « Elisabeth » dans la Résistance, infirmière, secrétaire générale du COSOR et sœur du ministre des Affaires étrangères dirige le service des dames de l’accueil. Elle est assistée de Denise Mantoux et d’une équipe d’assistantes sociales et de bénévoles envoyés par les différentes organisations de résistance, ainsi que de la Croix Rouge, l’Armée du Salut, l’Association des femmes françaises, l’Union de la jeunesse républicaine et les organisations de scouts catholiques, israélites et protestants – Michel Rocard qui avait alors 15 ans, a participé à l’accueil des déportés en les aidant dans le transport de la gare à l’hôtel. Il faut ajouter les infirmières, toutes bénévoles, et le corps auxiliaire volontaire féminin (CAVF).

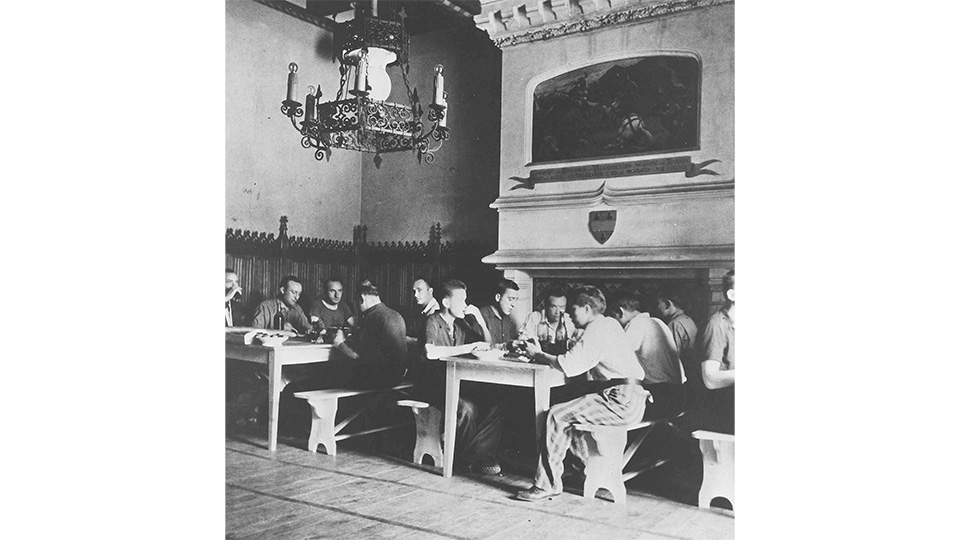

Autre secteur important : les repas. Yanka Zlatin, dite la « Dame d’Izieu », est l’hôtelière en chef du Lutetia. Avec son équipe, elle doit parfois servir jusqu’à 5 000 repas par jour en dépit des restrictions. Les anciens déportés arrivent jour et nuit. Ils peuvent être 2 000 à arriver en une seule journée. Comme l’a écrit Jacqueline Mesnil-Amar dans le Bulletin du Service central des déportés israélites, « Pour la première fois de ma vie, j’ai vu dans une administration publique quelque chose qui ressemblait à de l’amour »5.

En tout 900 bénévoles sont mobilisés en permanence. L’hôtel est immense avec ses 350 chambres sur 7 étages. Des bénévoles y sont présents à chacun d’entre eux et se relaient toutes les huit heures.

Le centre d'accueil de déportés de l'hôtel Lutétia. Paris 6ème arrondissement, France, juin 1945. Mémorial de la Shoah/coll. American Jewish Joint Distribution Committee

Il y a perpétuellement des arrivées selon le rythme de l’avancée des alliés en territoire allemand et de la découverte des camps.

Chaque jour, la radio donne des listes de noms de déportés libérés, provoquant l’arrivée au Lutetia de familles anxieuses de retrouver leurs proches. Elles viennent avec des photos, les montrent, crient les noms. Certains sont trop faibles pour répondre. C’est une terrible épreuve encore à vivre.

Dans le grand couloir du rez-de-chaussée de l’hôtel, des panneaux sont installés pour accrocher des fiches de recherche de disparus avec leur nom et leur photo.

Car il n’y a pas que des adultes qui arrivent au Lutetia. En mai, l’hôtel accueille 426 enfants en provenance de Buchenwald. Ils viennent d’Europe centrale, ne parlent pas français et seront pris en charge par l’Œuvre de secours aux enfants (OSE). On leur attribue les chambres tandis que le journal Franc-Tireur raconte leur arrivée sous le titre « À l’hôtel Lutetia, j’ai vu les enfants des camps de la mort lente. »

Des étrangers sont aussi rapatriés au Lutetia. Ce sont des résistants polonais pris en otage par les enjeux politiques poursuivis par Staline et qui vont choisir de rester en Europe de l’Ouest. Il y a aussi des Espagnols, anciens combattants républicains de la guerre civile, réfugiés en France et livrés aux Allemands par le régime de Vichy. Ils viennent en grande partie de Mauthausen où ils ont survécu grâce à une solidarité exemplaire.

Mais tous les déportés ne sont pas logés à la même enseigne. Simone Veil se souvient du peu d’empressement déployé par les Alliés pour les rapatrier de Bergen-Belsen. Ils n’avaient pas prévu une telle « découverte » et encore moins un rapatriement rapide des survivants, remarque-t-elle : « Nous avons eu le sentiment que nos vies ne comptaient pas ». En effet, libérées le 15 avril avec sa sœur Madeleine, elles n’arrivent au Lutetia que le 23 mai 1945.

Il faut écouter les témoignages enregistrés par le Mémorial de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la déportation et de nombreuses associations de résistants qui ont pris soin de recueillir cette mémoire vivante. Car peu d’articles ont été consacrés au centre Lutetia, et son histoire reste curieusement peu étudiée. L’on est même étonné que si peu de photos ou reportages cinématographiques aient été réalisés durant ces quatre terribles mois.

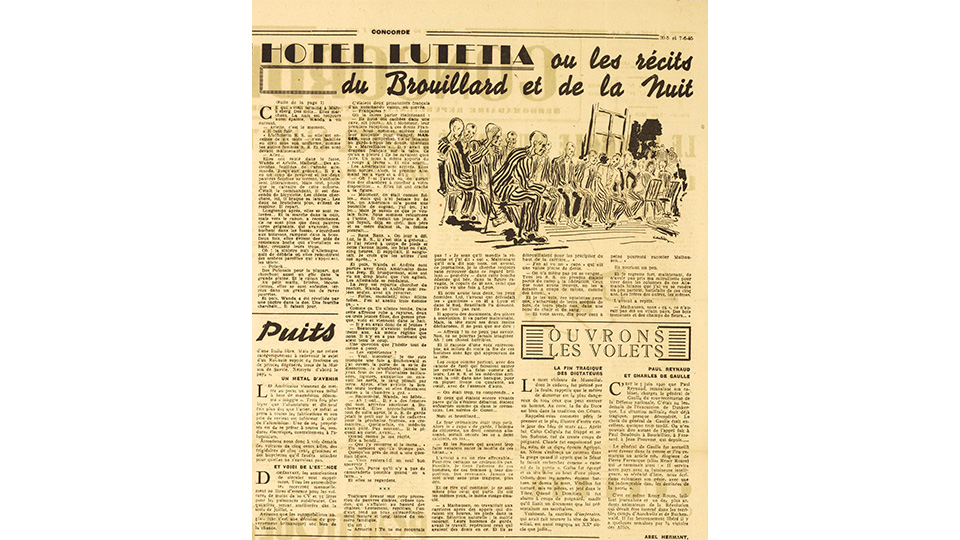

Quelques photos sont prises par l’Agence France-Presse (AFP) pour un article de François-Jean Armorin intitulé « Hôtel Lutetia ou les récits du Brouillard et de la Nuit », en référence au projet nazi de faire disparaître les déportés NN (décret Nacht und Nebel) dans la nuit et le brouillard. Le 17 mai, le journal Libres consacre un article au « Palace des bagnards d’honneur ». Mais ce sont surtout les listes publiées par les journaux sur des pages entières qui impressionnent.

Car si le Lutetia reste si fortement associé au retour des déportés, c’est probablement parce qu’il a été le lieu où la population française a pris conscience de l’ampleur de la tragédie de la Déportation. Voir ces hommes, ces femmes, ces enfants ravagés par les traitements inhumains que leur ont fait subir le système nazi est inscrit comme au fer rouge dans la mémoire collective.

Entre 17 000 et 20 000 personnes sont passées par le Lutetia, estime-t-on, soit un peu plus d’un déporté sur trois. Les chiffres sont difficiles à évaluer car les fiches médicales et les fiches d’identité qui ont servi de référence ne se recoupent pas toujours.

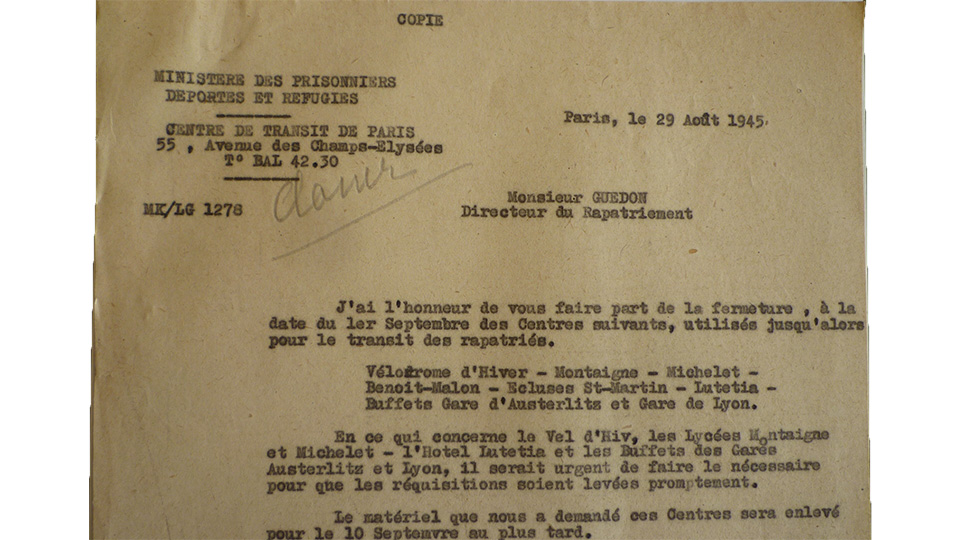

Le centre Lutetia va fonctionner jusqu’à la fin du mois d’août 1945.

Notes :

- Quartier général des forces alliées en Europe nord-occidentale.

- André Weil, « Au Lutetia, Le retour des déportés », Le Patriote Résistant, mai 2014.

- Dichlorodiphényltrichloroéthane.

- « L’accueil aux déportés », Bulletin n°7 du SCDI (Service central des déportés israélites) mai 1945, p.4.

- F.J. Armorin, Concorde, 30-5-45 au 7-6-45, p. 1 et 2.

- Voir Marie-Jo Bonnet, Lutetia 1945, Le Centre d’accueil et de contrôle des déportés, Chryséis éditions, 2025.

- Les archives sont conservées dans deux principaux lieux : les Archives nationales de Pierrefite qui conservent les archives du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés avec les questionnaires remplis à l’arrivée des déportés, et Le Service historique de la Défense, à Caen, où se trouvent les listes d’arrivées et tous les dossiers personnels des victimes des conflits du XXe siècle.

Télécharger et lire l'article.

Pour en savoir plus :

Ministère des Prisonniers de Guerre Déportés et Réfugiés, fermeture du Lutetia, 29 août 1944. © Archives nationales, F9/3244

Ministère des Prisonniers, déportés et Réfugiés, note de service n°27. © Archives nationales, F9/3244

Article de F.J. Armorin, Concorde, 30-5-45 au 7-6-45, p. 2. Source : BNF, Gallica

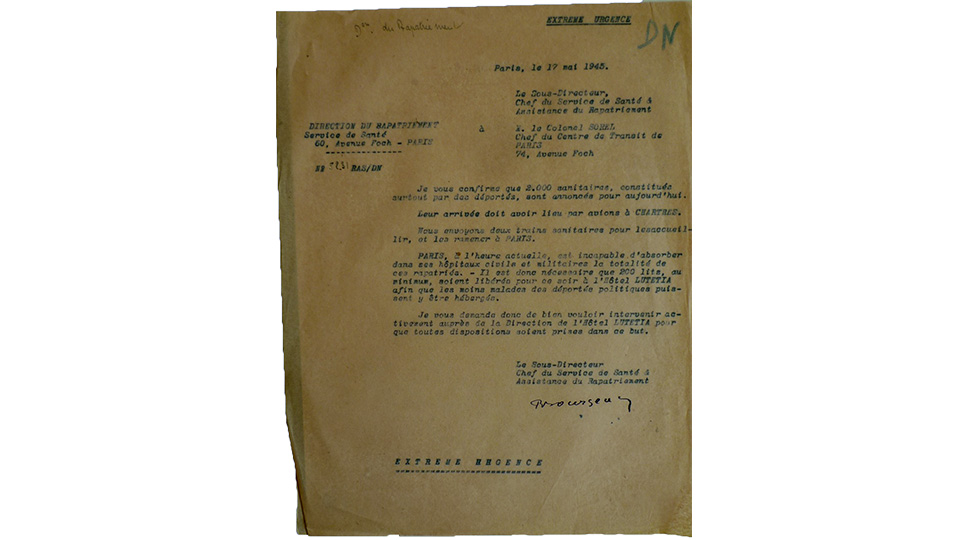

Ministère du Rapatriement, lettre du 17 mai 1945. © Archives nationales, F9/3244