9 mars 1945 en Indochine : le coup de force japonais

Sous-titre

Par Ann-Sophie Levidis, maître de conférences et historienne de l'Asie-Pacifique francophone au Collège des Arts et des Sciences de l'ANU (Australian National University)

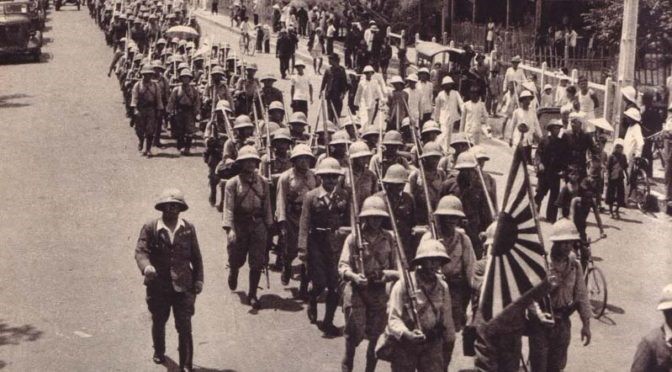

Lors du coup de force du 9 mars 1945 en Indochine, l’Empire du Japon s’empare de l’Indochine française, mettant un terme à près de soixante ans de souveraineté française en Asie. Le Japon encourage les déclarations d’indépendance du Viêt Nam, du Laos et du Cambodge. Néanmoins, la capitulation du Japon, à la mi-août, intervient avant qu’une réponse d'envergure, incluant le déploiement du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO), puisse être planifiée. Une situation chaotique se produit lorsque le Việt Minh, lors de la révolution d’août 1945, prend temporairement le contrôle d'une partie du territoire vietnamien et que Hô Chi Minh proclame l’indépendance de la République démocratique du Vietnam.

Prise de Hanoï par les troupes japonaises, 9 mars 1945.

©Bibliothèque Nationale de France

Contexte

Après la défaite française de juin 1940, l’Armée impériale japonaise (AIJ) renforce sa présence Indochine. Elle envahit la partie nord du Vietnam, le Tonkin, en dépit des efforts de l’administration coloniale de l’amiral Jean Decoux, nommé par le régime de Vichy le 25 juin 1940. L’Indochine française devient un point crucial pour les opérations logistiques et opérationnelles du sud de l’AIJ dans la guerre du Pacifique, et en 1942, le Groupe d’armées expéditionnaire japonais du Sud établit son quartier général à Saïgon.

Dès novembre 1943, le Comité français de la libération nationale (CFLN) envisage pourtant d’Alger la création d'un corps expéditionnaire pour rétablir la souveraineté française en Indochine. Des réseaux de résistance clandestins se forment alors pour en informer les Alliés. Après la libération de Paris en août 1944, le général de Gaulle a nommé Eugène Mordant, alors à la tête de l'armée française en Indochine, comme représentant du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). Le gouverneur général Decoux propose sa démission. Paris lui ordonne cependant de rester en place et de soutenir son représentant en le nommant adjoint en tant qu'inspecteur général. Mordant, seul en contact direct avec la métropole, se méfie cependant de Decoux, désormais placé sous sa tutelle. Le GPRF crée le Cominindo, le Comité interministériel pour l’Indochine, afin de superviser la situation. Il a trois objectifs politiques : combattre le Japon ; libérer et « épurer » l'Indochine ; rétablir la souveraineté française en Indochine face aux adversaires que constituent les forces japonaises, les nationalistes (notamment le Viet Minh) et la politique anticolonialiste du président Roosevelt.

Dans le même temps, la situation militaire du Japon dans la guerre du Pacifique devient critique. À partir de 1944, les États-Unis bombardent les positions japonaises en Indochine. Une mauvaise récolte de riz, la pénurie alimentaire et les dégâts causés par la guerre provoquent une famine majeure au Tonkin, faisant des centaines de milliers de victimes. Les réseaux de résistance se solidifient. Un groupe de résistance nommé « Service d’Action » est mis en place dans la ville de Hué. En décembre 1944, le Conseil suprême de la direction de la guerre du Japon donne son accord à la proposition du ministre des Affaires étrangères, Shigemitsu Mamoru. Ce dernier, inquiet d'une éventuelle invasion alliée en Indochine et dans le sud de la Chine, propose de dissoudre l'administration française et d'assumer le contrôle de cette région. Ce sera l'opération Meigo Sakusen.

L'opération Meigo Sakusen

Troupes françaises se retirant du Tonkin en direction de la frontière du sud de la Chine.

©Bibliothèque Nationale de France

Le 9 mars 1945, la 38e armée, sous les ordres du Lieutenant-général Yuitsu Tsuchihashi, lance une attaque surprise contre les troupes françaises conduites par le général Georges-Albert Aymé. L'ambassadeur japonais Matsumoto Shunichi rencontre l’amiral Jean Decoux. À 19h, il exige que les forces françaises soient placées sous le commandement du Japon. Decoux cherche à gagner du temps, mais les premières détonations se font entendre à Saïgon. L’opération Meigo Sakusen débute. À 21h, pris au piège, Jean Decoux est arrêté. Parmi les quelques 46 000 personnes d'origine métropolitaine présentes dans la région, plus de 3 000 sont tuées en moins de 48 heures. Les combats les plus féroces ont lieu au Tonkin. Les troupes japonaises prennent les citadelles d'Hanoï et de Lạng Sơn, massacrant Européens et troupes annamites. Les hommes composant la garnison de Lang Sơn sont exécutés, le général Lemonnier et le résident Camille Auphelle, décapités.

À Hanoï, les généraux Mordant et Aymé dirigent la résistance, qui capitule après quelques heures. Au Tonkin, le général Sabattier a déplacé son poste de commandement avant le coup de force. Avec le général Alessandri, ils dirigent une résistance forte de plusieurs bataillons. Les groupes français, appelés « colonne Alessandri », rejoignent la Mission militaire française en Chine. Des soldats français sont néanmoins capturés, tandis que d'autres parviennent à se réfugier dans la jungle. L'AIJ propose une prime de 1 000 piastres pour chaque soldat français capturé. Le système répressif japonais, particulièrement la Kempeitaï (la police militaire de l'armée impériale), sème la terreur en torturant et en enfermant les individus dans des cages à tigres. Après six mois de captivité, plus de 1 500 Européens disparaissent dans le « camp de la mort lente » de Hoa Binh, victimes des travaux forcés, du paludisme et de la dysenterie. Les prisonniers indochinois, quant à eux, sont exploités comme « bêtes de somme » par les troupes japonaises en opération, mourant en très grand nombre, sous le coup des mauvais traitements.

Le Japon met en place sa propre administration militaire, promouvant l'établissement de gouvernements au sein de sa sphère de coprospérité de la grande Asie orientale et sous la direction de l'AIJ. L'empereur Bảo Đại collabore ainsi avec le Japon pour déclarer l'indépendance de l'Annam et du Tonkin le 11 mars, formant l'Empire du Việt Nam. En Cochinchine, les Japonais continuent de gérer l'administration française jusqu'à son intégration au Viêt Nam en août. Au Cambodge, le roi Norodom Sihanouk proclame l'indépendance de son royaume le 13 mars. Toutefois, à Luang Prabang, le roi Sisavang Vong se refuse à collaborer et encourage son peuple à soutenir la France le 16 mars. Cependant, le 4 avril, le monarque est forcé de déclarer l'indépendance du Laos.

Résister à la fin de la guerre du Pacifique

Armées françaises de libération. Affiche de recrutement - Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient.

©BDIC

Les généraux Sabattier et Alessandri avancent avec leurs forces vers la Thaïlande, où le premier rencontre François de Langlade, délégué du général de Gaulle. Langlade transmet tous les pouvoirs à Sabattier, ce dernier déléguant le contrôle militaire à Alessandri afin de se focaliser sur les activités politiques. Entre mars et août 1945, le Service de Renseignement et le Service d'Action s'efforcent de conserver une présence militaire et politique française en Indochine. La « colonne Alessandri », composée de 5 700 soldats, dont 3 200 coloniaux, tient bon pendant près de deux mois avant d'être repoussée vers la Chine. À ce revers s'ajoute la désillusion des Français face à l'absence d'assistance, tant de la part de la Chine que des États-Unis.

En dépit du soutien préliminaire des Japonais, le Việt Minh, que dirige le nationaliste communiste Hô Chi Minh, refuse de coopérer et se prépare à mener une résistance dans la partie nord du pays. Il contrôle les régions rurales, établissant des « comités révolutionnaires populaires », sans faire face à l'opposition des Japonais qui se trouvent en ville et sur les routes. Le Việt Minh organise des attaques de guérilla contre les Japonais : les partisans de Hô Chi Minh incitent les villageois affamés à s'en prendre aux silos à riz et aux réserves de l'AIJ. Dans cette lutte, le Việt Minh reçoit le soutien des Américains, via l’envoi d’armes de l'OSS (Office of Strategic Services, le bureau des services stratégiques).

La Force 136, unité du Special Operations Executive (Service des opérations spéciales) créée par les Britanniques en 1941 pour superviser la résistance dans les régions d'Asie sous occupation japonaise, mène des actions de guérilla dans les montagnes du nord du Vietnam et au Laos. Elle se compose de militaires britanniques et de leurs alliés. Suite au coup d'État, quelques soldats français ont réussi à s'échapper et l'ont rejointe. Dans le sud du Laos, le capitaine Dumonet ainsi que les chasseurs laotiens sous son commandement, avec l'appui du groupe Legrand, sont parachutés. Dans la partie nord du pays, le capitaine Rottier est également parachuté grâce à l'aide du groupe Ayrolles et des partisans du leader Méo Touby. Cependant, le GPRF ne fournit ni instructions claires ni ressources adéquates à la résistance française. Ainsi, les forces spéciales doivent restreindre leurs opérations en attendant une attaque alliée. Au Laos, les forces de résistances françaises peuvent opérer plus librement en raison du faible contrôle japonais et du soutien de quelques Laotiens, tels que le prince Boun Oum. Dans la jungle, les guérilleros franco-laotiens se battent contre les soldats nippons malgré leurs maigres ressources.

Le 26 mai 1945, la France forme le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) pour combattre les Japonais. De Gaulle, à la tête du GPRF, supervise cette création et en attribue le commandement au général Leclerc. Toutefois, lors de la conférence de Potsdam à l'été 1945, les Alliés, sans se concerter avec les autorités françaises, prennent la décision de diviser l'Indochine au niveau du 16e parallèle. Le Royaume-Uni est chargé du désarmement des forces japonaises dans la zone sud, tandis que la République de Chine est responsable du désarmement dans la région nord. Les bombardements nucléaires de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août, et à la reddition du Japon, constituent pour Hô Chi Minh une opportunité tant espérée. À Hanoï, des membres du Việt Minh s'introduisent en secret, avant que leur leader ne prenne la direction d'un gouvernement temporaire.

La capitulation japonaise

L’annonce de la capitulation du Japon le 15 aout 1945 par l’empereur Hirohito surprend la France. Le même jour, de Gaulle nomme l’amiral Thierry d'Argenlieu haut-commissaire pour l’Indochine, chargé de « rétablir la souveraineté française dans l'Union indochinoise », en remplacement de Sabattier. Les 24 et 25 août 1945, Jean Cédile et Pierre Messmer sont respectivement parachutés en Cochinchine et au Tonkin afin de représenter le GPRF avant l’arrivée du haut-comissaire. Le premier est fait prisonnier avec ses camarades par les Japonais et incarcéré à Saïgon. Il réussit à s'évader une semaine plus tard et prend les fonctions de commissaire de la République et de représentant de la France. Le second est également fait prisonnier, mais par le Việt Minh. Après deux mois de captivité, il s'évade dans des conditions particulièrement difficiles et rejoint les forces françaises.

Arrivée du général Leclerc, commandant en chef en Indochine, à Saïgon.

© Claude Le Ray/ECPAD/Défense

Dans la nuit du 23 septembre, Cédile procède à une vaste opération policière, considérée comme la première décision visant au rétablissement de la souveraineté française, en faisant investir les bâtiments publics de Saïgon. Le 25, en représailles le quartier européen de la cité Heyraud est attaqué - près de 400 personnes sont enlevées ou massacrées. Début octobre, l’arrivée du général Leclerc à Saïgon à la tête du CEFEO est vécue comme un soulagement par les Européens. Mais au nord du Vietnam, Hô Chi Minh a déjà proclamé l'indépendance du Viêt Nam, rejetant le colonialisme français et l'occupation japonaise. La guerre d’Indochine commence.

Par Ann-Sophie Levidis,

Maître de conférences et historienne de l'Asie-Pacifique francophone au Collège des Arts et des Sciences de l'ANU (Australian National University)