L’hiver d’une libération. La difficile campagne d’Alsace (novembre 1944-mars 1945)

Sous-titre

Par Geoffrey Koenig, chercheur associé au Service historique de la Défense (SHD)

À partir du printemps 1944, la coordination des offensives alliées entérine la situation défensive de l’Allemagne nazie. À l’Est comme à l’Ouest, les combats se rapprochent des frontières allemandes. Pourtant, selon le Haut-commandement allemand, le combat doit être systématiquement mené jusqu’au dernier homme. Le 20 juillet 1944, l’attentat manqué contre Hitler provoque un raidissement à l’égard de la Wehrmacht : l’encadrement est renouvelé, la surveillance se renforce et le pouvoir coercitif s’exerce sans plus de retenue.

Sur le front occidental, la progression rapide des Alliés à l’été 1944 oblige l’armée allemande à opérer un vaste repli. Après la longue campagne de Normandie de laquelle la Wehrmacht sort épuisée, le débarquement de Provence met en difficulté l’ensemble du dispositif allemand en France. Le 25 août 1944, les chars de la 2e DB (division blindée) entrent dans Paris et le 3 septembre, la 1ère DFL (division française libre) est à Lyon. Cependant, à partir de septembre 1944, la Wehrmacht se montre plus tenace, s’accroche aux fortifications de la ligne Siegfried et aux villes allemandes. À Aix-la-Chapelle, les combats sont d’une intensité inouïe pendant une vingtaine de jour. À Metz, capitale de la Moselle annexée, les affrontements durent plusieurs semaines. L’hiver 1945 est marqué par une reprise de l’initiative de la Wehrmacht, notamment par la contre-offensive dans les Ardennes voulue par Hitler pour renverser le cours de la guerre. Ce n’est qu’au printemps 1945 que les Alliés reprennent leur progression. Ils commencent par s’approcher du Rhin, avant de pénétrer plus en profondeur en Allemagne. À ce moment-là, le front craque de tous les côtés et la Wehrmacht s’effondre.

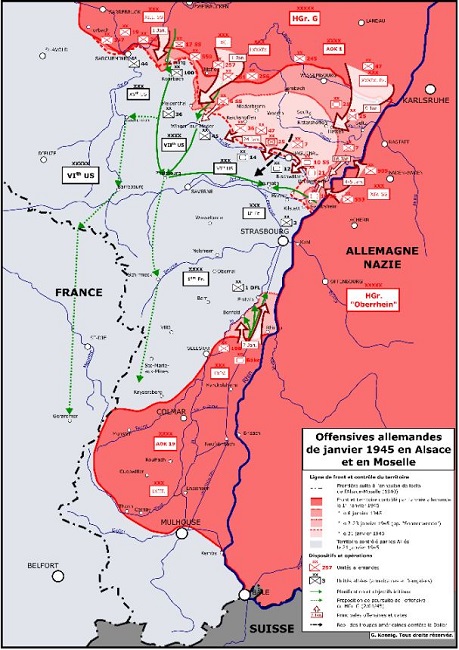

La campagne d’Alsace, entre novembre 1944 et mars 1945, s’inscrit dans cette phase terminale du conflit. La région, annexée à l’Allemagne nazie en 1940, a été le théâtre de violents affrontements opposant l’armée allemande aux Alliés américains et français : les uns la considèrent comme une province du Reich à défendre, les autres comme une région française à libérer.

Les offensives allemande de janvier 1945 en Alsace. Carte de l’auteur.

©Tous droits réservés

Une libération partielle

Depuis septembre 1944, la 1ère armée française du général de Lattre affronte la 19e armée allemande du général Wiese dans les Vosges dans de couteuses opérations et sans réussir à la faire plier. Lors d’une nouvelle tentative par le Sud, les Français parviennent à s’emparer de Belfort et ouvrir la voie vers la plaine d’Alsace. Le 19 novembre 1944, les Français libèrent le premier village alsacien, Seppois-le-Bas, puis atteignent le Rhin. Deux jours plus tard, la 1ère DB est à Mulhouse. La 19e armée allemande, surprise, est mise en difficulté et contre-attaque, en vain. Au même moment, la 7e armée US a attaqué en direction de Sarrebourg et débouché dans la trouée de Saverne. Le 23 novembre 1944, les hommes de Leclerc entrent dans Strasbourg. Le serment de Koufra prêté quatre ans plus tôt a été tenu : le drapeau tricolore flotte à nouveau sur la cathédrale.

Pour éviter le pire, les Allemands s’accrochent à la forêt de la Hardt, dernier obstacle avant le pont de Chalampé qui assure la quasi-totalité de ses communications. Entre le 28 novembre et le 4 décembre 1944, les combats y sont meurtriers avec plus d’un millier de pertes pour les Français. Dans les Vosges, l’attaque frontale du 15e corps d’armée US permet d’avancer dans les vallées de la Bruche, de Villé et de Sainte-Marie-aux-Mines et de déboucher dans la plaine d’Alsace. Là aussi, les Allemands ripostent. Entre Erstein et Barr, la 106e brigade blindée détruit 40 blindés. Cependant, rien ni fait. Le 2 décembre 1944, les Américains sont à Sélestat.

Dans une rue de Sélestat (Bas-Rhin), reconquise par la 36e DI US le 2 décembre 1944, des prisonniers allemands sont encadrés par des fantassins américains.

© Jacques BELIN / SCA / ECPAD / Défense

À la fin de la première semaine de décembre 1944, la Wehrmacht a concédé la moitié de l’Alsace : la 1ère armée allemande du général von Knobelsdorf a été repoussée aux confins nord de la région alors que la 19e armée allemande du général Wiese est prise en étau entre Sélestat, Mulhouse et le Rhin dans un arc de cercle qui forme la "poche de Colmar". L’armée allemande, qui était parvenue à mettre fin à sa débâcle dans la campagne de France depuis l’été 1944, subit un nouveau coup dur. En plus de voir son dispositif militaire taillé en deux en Alsace, le territoire qu’elle cède a une valeur hautement symbolique puisque la région a été annexée de facto à l’Allemagne nationale-socialiste en 1940, puis "mise au pas"[1], germanisée et nazifiée. Hitler est furieux car Strasbourg, vitrine du Reich, aurait dû être défendue jusqu’au-bout. Le général Balck, commandant le groupe d’armée G, tente de s’expliquer, invoquant la faible qualité des troupes et le manque de blindés. En même temps, il transmet un ordre extrêmement ferme à ses unités, où il demande la condamnation de tout manquement.

Pour rétablir la situation en Alsace centrale, Hitler a nommé Heinrich Himmler Haut-commandant du "Rhin supérieur". Déjà ministre de l’Intérieur, chef des polices unifiées, commandant de la SS et chef de l’armée de réserve, il exerce en plus un commandement sur la 19e armée et quelques unités dans le Bade. Le mot d’ordre est clair : désormais, l’armée tiendra jusqu’au-dernier. De nombreux renforts sont acheminés depuis l’Allemagne, notamment des unités d’instructions, des écoles militaires et des gardes territoriaux. Pour réduire la pression des Alliés qui demeure considérable, des contre-attaques locales sont ordonnées. La principale est l’opération "Habicht", déclenchée le 12 décembre 1944 entre Sigolsheim et Sélestat. Après deux jours de combats acharnés, les Allemands n’ont pas rempli leurs objectifs ce qui vaut à Wiese d’être remplacé par le général Rasp. Les Allemands ont asséné un coup d’arrêt aux Alliés, qui sont bientôt davantage préoccupés par l’offensive dans les Ardennes.

Le temps des réactions allemandes

À la fin du mois de décembre 1944, l’armée allemande a considérablement renforcé ses positions en Alsace en organisant un réseau de tranchés, de fossés antichars et de champs de mines. Toutefois, elle compte reprendre l’initiative à la suite de l’offensive des Ardennes qui montre ses premiers signes d’essoufflement. Une nouvelle opération du nom de "Nordwind" est mise au point afin de rétablir la liaison entre la 1ère armée allemande du Nord de l’Alsace et la 19e armée de la poche de Colmar.

Le plan consiste à percer la ligne Maginot et le front à Bitche, rejoindre Phalsbourg, sécuriser le secteur puis bifurquer en direction de Brumath. Le groupe d’armée "Rhin supérieur" doit soutenir cette attaque en passant le Rhin au niveau de Gambsheim puis attaquer dans le cadre d’une opération complémentaire nommée "Sonnenwende" depuis la poche de Colmar, avec laquelle il s’agit de repousser la ligne de front entre le Rhin et l’Ill jusqu’au sud d’Erstein. Le 28 décembre 1944, Hitler rencontre une vingtaine de commandants de division au Adlerhorst pour donner un sens à cette nouvelle opération :

"Il ne s'agit pas (...) de libérer toute l'Alsace de cette manière. Ce serait très beau, l'effet sur le peuple allemand serait incommensurable, (...). Mais ce n'est pas important. Ce qui est plus important, comme je l'ai dit, c'est qu'on détruise sa force [à l’ennemi] humaine."

Dans la nuit de l’An 1945, les troupes allemandes donnent l’assaut. La 17e division SS avance tant bien que mal jusqu’à Achen. Le second groupe d’attaque progresse mieux, mais est rapidement stoppé par l’aviation alliée. L’arrivée de la 6e division de montagne SS permet de prendre de Wingen-sur-Moder, mais après une semaine d’offensive, la percée attendue n’a pas eu lieu.

Un mortier de la 63e division se déploie sur la place centrale de Kaysersberg, 2 janvier 1945 (Photo : McCroby Jr.).

©US NARA, 111-SC-189230-1

L’espoir allemand se trouve plus à l’Ouest. Conformément aux ordres du SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, en français le quartier général des forces alliées en Europe nord-occidentale), les troupes américaines se sont retirées du Nord de l’Alsace. Si la défense de Strasbourg est assurée après d’intenses négociations entre Eisenhower et de Gaulle[2], certaines positions de combat ont déjà été évacuées. Le 9 janvier 1945, une attaque est lancée sur la ligne Maginot dans le secteur de Hatten-Rittershoffen, où une immense bataille de blindés débute. La 25e division mécanisée et la 21e division blindée parviennent à pénétrer dans Hatten et Rittershoffen où ils affrontent la 14e division blindée US. La bataille dure jusqu’au 20 janvier 1945, date à laquelle les deux camps se replient.

De toute manière, l’armée allemande a déjà réorganisé son axe d’offensive. En effet, l’évolution des opérations lancées en parallèle ouvre de nouvelles possibilités. En quelques jours, les troupes qui ont traversé le Rhin ont formé des têtes de pont entre Seltz et Herrlisheim. Plus au sud, la 19e armée attaque les positions françaises au nord de la poche de Colmar. En même temps que se déroule la bataille de Hatten-Rittershoffen, de violents combats ont lieu le long du Rhin. Malgré plusieurs tentatives, le VIe corps d’armée US ne parvient pas à réduire les positions allemandes autour de Gambsheim. Le 16 janvier 1945, il envoie la 12e division blindée régler la situation. Toutefois, les Allemands ont en même temps décidé d’engager leurs puissantes réserves, la 10e division blindée SS et la 7e division parachutiste. Le choc, violent, aboutit à la destruction de deux bataillons blindés américains. Les troupes allemandes essayent ensuite d’exploiter en direction de Strasbourg, mais sont repoussées à Kilstett par le 3e régiment de tirailleurs algériens et la 2e DB de Leclerc.

Pour limiter les pertes, les Alliés prennent la décision de ramener la ligne de front sur la Moder, évacuant ainsi plusieurs localités le 21 janvier 1945. L’OKW (Oberkommando der Wehrmacht, en français le commandement en chef des forces armées) qui veut exploiter ce repli pour obtenir un effondrement du dispositif allié, change à nouveau l’axe de l’offensive. Sept divisions passent à l’offensive le 24 janvier 1945 entre Rothbach et Oberhoffen-sur-Moder sans rencontrer le succès escompté. Après quatre jours d’assaut, le commandement allemand donne l’ordre de se retirer pour économiser hommes et munitions. "Nordwind", qui constitue la dernière offensive allemande sur le front de l’Ouest, se solde par un échec. La ligne de front a été durablement repoussée de trente à quarante kilomètres, mais la Wehrmacht en sort épuisée.

L’écrasement de la Wehrmacht

En février 1945, l’armée allemande de l’Ouest, qui compte environ 462 000 hommes, n’est pas de taille à se mesurer aux trois millions et demi de soldats dont disposent les Alliés. Pourtant, la deuxième moitié de l’hiver 1945 connaît une suite d’opérations alliées pour à border le Rhin qui se heurtent à une résistance allemande non négligeable. La première est la réduction de la poche de Colmar, lancée le 20 janvier 1945 : le 1er corps d’armée français s’empare de la périphérie nord de Mulhouse mais rencontre une forte résistance dans le bassin potassique, où les terrils, les puits de mines et les cités minières permettent aux Allemands de se retrancher. Les Français ont besoin de neuf jours pour dégager Wittenheim et atteindre Ensisheim. Au nord de la poche de Colmar, les Alliés tentent de se frayer un chemin vers Neuf-Brisach. Le secteur de Jebsheim, où la 2e division de montagne allemande vient d’arriver, se transforme en un immense champ de bataille. Alors que les civils sont terrés dans les caves, les troupes s’affrontent dans de violents combats de rue lors desquels s’illustrent les parachutistes du 1er RCP (régiment de chasseurs parachutistes).

Des soldats français coloniaux partagent des friandises avec des soldats américains sous les yeux des civils à Rouffach après la fermeture de la poche de Colmar, 5 février 1945.

©US NARA, 111-SC-199861-S

Début février 1945, le dispositif allemand craque de tous les côtés. Ils ont cinq fois moins de soldats et de blindés que les Alliés, les munitions n’arrivent quasiment plus et ils ne disposent d’aucun appui aérien. Le 2 février 1945, alors que le général Rasp prépare déjà un repli vers l’Allemagne, la 5e DB du général Schlesser entre dans Colmar. Le 3 février 1945, l’OKW autorise finalement le repli derrière le Rhin, préférant sauver la 19e armée que de la voir finir en captivité. Le 4 février, les Alliés se rejoignent à Rouffach et, le 9 février, la poche de Colmar n’est plus. Malgré une évacuation difficile, Rasp est satisfait car l’essentiel des troupes a pu être rapatrié. Dans le Haut-Rhin, la Ière armée française monte désormais la garde le long du Rhin, qu’elle ne franchit qu’au printemps 1945.

En Alsace du Nord, les combats n’ont pas cessé avec la fin de l’opération "Nordwind". Durant tout le mois de février 1945, les duels d’artillerie et les contre-attaques locales permettent aux Allemands de maintenir le front du Petit-Ried aux Vosges du Nord, à la grande satisfaction de l’OB West (Oberbefehlshaber West, en français le centre de commandement des forces de la Wehrmacht sur le Front occidental). Cependant, les Alliés ont entrepris de ramener la ligne de front vers le Rhin de sorte qu’au milieu de mars 1945, les positions du groupe d’armée G forment un énorme saillant sur la rive gauche du Rhin entre Koblenz et Drusenheim. L’enveloppement est imminent mais Hitler ordonne une défense des positions coûte que coûte. Le 15 mars 1945, l’attaque sur le triangle de la Sarre et du Palatinat est déclenchée par les Alliés, dernière étape pour dépasser la ligne Siegfried. L’effort principal est porté par l’opération "Undertone", prise en charge par la 7e armée US et la 1ère armée française. Épuisées et prises de tous les côtés, les unités allemandes décrochent rapidement du front alsacien de sorte que les différentes lignes de défense aménagées sont successivement abandonnées. Le 19 mars 1945, la 1ère armée allemande est repoussée d’Alsace, et se retire sur le Rhin.

Des soldats de la 14e division blindée examinent les ruines et les carcasses après les combats de Hatten-Rittershoffen, 18 mars 1945 (Photo : Blau).

©US NARA, 111-SC-421370

Par Geoffrey Koenig

Doctorant en histoire militaire à l’Université de Strasbourg au sein du Laboratoire ARCHE (UMR 3400)

Chercheur associé au Service historique de la Défense (Ministère des Armées)

Professeur agrégé d'histoire

[1] Jean-Noël Grandhomme, "La "mise au pas" (Gleichschaltung) de l’Alsace-Moselle en 1940-1942: Défrancisation, décléricalisation, germanisation, nazification", Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n°46-2, 2014, p. 443‑465.

[2]Franklin L. Gurley, "Politique contre stratégie: la défense de Strasbourg en décembre 1944", Guerres mondiales et conflits contemporains, 166 (La campagne d'Alsace), 1992, p. 89‑114.